郁达夫之子郁飞之命运

一般历史上对于郁达夫先生之死多有揣测,比如“百度知道”一段如下:

1938年12月至新加坡,主编《星洲日报》等报刊副刊,写了大量政论、短评和诗词。1942年,日军进逼新加坡,与胡愈之、王任叔等人撤退至苏门答腊的巴爷公务,化名赵廉。1945年在苏门答腊失踪,关于其死亡的推测最早出于胡愈之的文章,胡文中推测郁达夫是为日本宪兵所杀害。建国后此一推论基本被延续下来,在1985年郁达夫的纪念会上,日本学者玲木正夫提出郁达夫系由日本宪兵掐死在森林里的观点,但是其对“凶手”却用英文字母表示,似嫌证据不足。此外还流传着其他的看法,如郁达夫系由印尼游击队杀害(郁达夫曾当过日本宪兵队的翻译)。故现在在学术界郁达夫只能谨慎地称为是失踪,而不能武断地认为其为日本宪兵杀害……

一次偶读某先辈尚未公开之回忆文章,见有郁达夫先生之子郁飞在五七年反右运动中,因郁达夫先生死亡之谜而惨遭政治牵连,受到旷世未闻之迫害的部分记录,深感史料价值珍贵,特按原意复述在下以供关心中国近代史的朋友们分享。

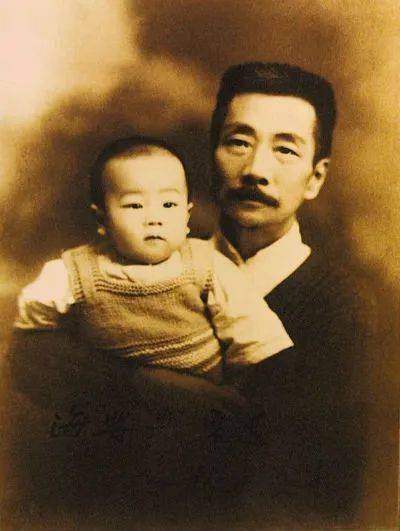

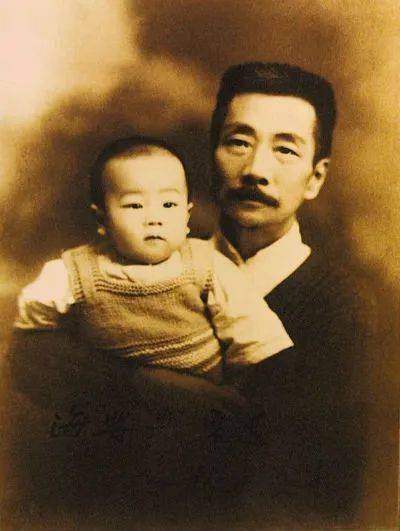

郁飞是郁达夫先生和王映霞女士所生长子。1943年3月,郁达夫与王映霞女士因感情纠葛协议离婚,儿子郁飞由父亲抚养。王映霞孤身回国,此时郁达夫深情写诗《南天酒楼饯别映霞两首》以抒心志:“自剔银灯照酒卮,旗亭风月惹相思;忍抛白首盟山约,来谱黄山小玉词。南国固多红豆子,沈园差似习家池;山公大醉高阳夜,可是伤春为柳枝。”郁达夫与王映霞的婚变可说是好合好散。这从1983年7月14日,王映霞写的《阔别星洲四十年》中可窥见一斑,其中一句:“人生的恩恩怨怨变成为深深的怀念……”是在半个世纪之后的冷静表述。读来叫人不禁憾惜。

却说郁达夫与王映霞婚变后,郁达夫携子郁飞去了新加坡办报抗日。日军入侵东南亚后,郁达夫身陷菲律宾一叫巴耶公务的市镇,化名经商为掩护。因生活不便,适逢胡愈之先生回国,便将刚14岁的郁飞带回了重庆,并供给他读书,抚养成人。

再说郁达夫于新加坡两年之后的1945年“神秘死亡”。而这段所谓史实一般都以八卦消息为参照认为郁达夫为日本人做了翻译,便是汉奸无疑。却实际上稍做考证就会知道当时的日本人根本不知道郁达夫的真实身份。而据我这位先辈所记录郁达夫的死是因为日本人后来知道了他的身份后才把他杀害的。而此期间郁达夫也并未“做过伤害中国人的事情。”

然而,就是郁达夫的“辨不清的死亡原因”导致了他的后代郁飞在半个世纪中倍遭政治迫害的后果。

解放后,郁飞参加了中共的新闻队伍,任新华社新疆分社记者。1957年大鸣大放中,正逢郁飞出差在外,因此没有机会发表任何“鸣放言论”而躲过一难。而在第二年的复查“反右派斗争”时,从上级来的指示是“新华社新疆分社所定性的右派人数未达规定指标”,故要求补定一个。恰在此时,有一位郁达夫先生的生前好友,中国驻菲律宾大使王任叔揭发了郁达夫为日本宪兵队当过翻译的事情,却并没有说清楚后来日军发现了他的真实身份就把他杀害了的事实。郁达夫因此被戴上“汉奸”的帽子。新疆新华社大约因为这个原因,就把郁飞强行补划进了“右派分子”队列,

郁飞后来被送去“劳动教养”。劳教期间又由于郁飞“不认罪”。为什么不认罪?因为他没有鸣放,无罪可认。

再后来,上级允许经过劳教的“右派分子”自谋职业。郁飞就借此到了北京,试图自行谋职。他先是想到了郭沫若,又听人说郭沫若六亲不认,就改变了主意,未再去找。后来想找曾抚养过他的胡愈之,不巧的是胡愈之出外视察不在北京,暂时不能回来。郁飞眼看手头拮据,已无力再等胡愈之返京,就想到找一位在印度驻华使馆工作的一秘(曾是他在新加坡的同学),争取点资助。郁飞就去了印度驻华大使馆门前,他向站岗的中国士兵说明来意后,那个士兵用手一指:“你到那个房间登记,就可以见你的同学。”

郁飞就去了那个房间,但当他一走进那房间的时候,立刻就被暗藏在屋子里的士兵强行戴上手铐,实施了秘密绑架。

此次不为人知的绑架行动理由是郁飞“企图叛国”。于是,没有“右派言论”的“右派”,又变成了没有“叛国意图和行为”的“叛国犯”,开始接受更加严酷的“强劳”改造。

郁飞的被迫害长达18年之久。先是在宁夏,后迁至浙江,直到文革后才得到平反。就此渡过了一个人的整整一生。

至于前边说及的郁达夫先生的“汉奸”嫌疑,后来是因为有日本的郁达夫研究者找到了杀害达夫先生的前日本军人,真相才得以大白天下,被追认为抗日烈士。

郁飞现在又在何处呢?他已定居美国,患有老年痴呆症,已不能说话。

我这位先辈在文章的后面语重心长地道出了一句感慨“我如果不写出来,谁知道他们呢?”

鲁迅先生是如何进入北大任教的?

鲁迅先生是如何进入北大任教的?

1909年8月,29岁的鲁迅留日归来,由好友许寿裳推荐,受沈钧儒聘请,任教于浙江两级师范学堂,教授生理学、化学两门课程,并兼任博物课植物学翻译(因该课教员系日本人)。

—— 鲁迅先生进北大任教,系其弟周作人直接推荐;马裕藻推荐或蔡元培约聘之说似不成立

——"蔡元培约聘、范源濂主张保留公职”“钱玄同让鲁迅见蔡元培,蔡约聘鲁迅“似是戏说

陈昌春

鲁迅先生是如何进入北大任教的? 我此前不很清楚。看到网文《翁文灏与马衡》介绍:“马裕藻,1913年任北大教授,蔡元培的得力助手,后任北大国文系主任14年,鲁迅能去北大教书就是他的推荐”。

至于鲁迅先生此前进入教育部的过程,鲁迅的职业生涯之路》(http有介绍:“‘鲁迅是1912年初到南京教育部工作,谋得一份部员的工作。.....中华民国政府机构就由南京迁至北京,就是在这样一个背景之下,鲁迅也随中华民国政府教育部迁往北京办公。......教育部初始时只有蔡元培、蒋维乔和会计3人,后来又有范源濂、许寿裳、吴雷川、杨树达、钱均夫、陈衡恪、黎锦熙等人被聘到教育部工作,这些人大都是浙江籍人士。曾在原清朝学部担任主事、参事等职的范源濂被任命为教育次长,协助蔡元培主持日常工作,翰林出身的吴雷川也曾出任教育次长,许寿裳则出任教育部佥事,而钱均夫等人到教育部工作的时间要稍晚一些。许寿裳被蔡元培遴选到南京教育部工作后,与在绍兴的鲁迅始终保持着书信联系,由于其被部里琐碎事务忙得焦头烂额,急需找人一同分担日趋繁重的工作,遂向蔡元培推荐了鲁迅,蔡元培了解到鲁迅是绍兴同乡且也是留日生,批准并聘任鲁迅到教育部工作。’”

《鲁迅的职业生涯之路》还介绍:“‘1923年,许寿裳在教育总长彭允彝执政时期,由于经常与彭允彝意见相左,被外派出任北京女子高等师范学校校长,许寿裳多方延聘教授,以增强学校的师资力量,而且还聘请一些专家学者来校兼课,鲁迅就是在这种情况下,出任北京女子高等师范学校的兼职讲师,由于鲁迅没有相应的学位,因此只能聘他为讲师而不是教授。.....尽管鲁迅在北京女子师范大学等京城高校授过课,但那都只是兼职,而他在私立厦门大学短暂的执教生涯,也是他成名之后第一次正式执教经历,他依旧讲授中国小说史、中国文学史等课程,但也仅仅执教了四个月,就主动选择辞职,离开了厦门大学南下广州。’”可以看到,鲁迅先生由于最高学历只是南京矿路学堂毕业,影响了其教职的评定。

网文《关于胡适应聘北京大学及其他》(孟凡茂)(http://www.chinawriter.com.cn/GB/n1/2018/0726/c404063-30171103.html)介绍:“‘:“‘1916年秋,在美国哥伦比亚大学读博士学位的胡适思考明年回国后的工作问题,写信托友人汪孟邹谋职。9月1日在法国的前教育总长蔡元培接到现任教育总长范源廉的电报,邀请他任北京大学校长。蔡元培于11月回国,12月接受总统命令任北大校长。......1917年1月蔡元培就任北大校长,因为有教育部的老关系,又是绍兴同乡,鲁迅与蔡元培应有多次会晤。在1917年2-3月间,鲁迅把弟弟周作人推荐给蔡校长,蔡校长当即应允了。周作人曾留学日本,学习日文和希腊文,研究欧洲文学史,也没有取得学位的记录。鲁迅于3月7日给周作人寄去60元旅费,让他来京。周作人于4月1日到京。到京后,周作人立即拜访蔡元培。因学期中无法安排本科的课程,蔡校长想聘周作人在预科教国文,但他不想教。后来,蔡元培聘周作人任国史编纂处纂辑员,月薪120元,4月16日起上班。秋季开学后,周作人拿到蔡校长9月4日签署的聘书,任文科教授兼国史编纂处纂辑员,月薪240元。鲁迅在教育部任职,但与北大常有联系,1917年8月7日鲁迅把所设计的北京大学校徽寄给蔡元培校长。鲁迅到北大任教是在1920年,聘书上说,“敬聘周树人先生为本校讲师,此订。国立北京大学校长蔡元培,中华民国九年八月二日,第一百六十一号。”聘鲁迅为讲师是根据北大的新章程。在蔡元培就任北大校长的一个月后,1917 年2月20日出版的《教育杂志》就刊登了《蔡元培整顿大学之办法》,关于教员的专任和兼任做了六条规定,其中第三条,“教员中有为官吏者,不得为本校专任教员”。因鲁迅在教育部任职,在北大也就只能是兼任讲师。但鲁迅还可以在其他学校兼课,1920年8月26日北京高等师范学校聘鲁迅为该校讲师,也是教授《中国小说史略》。’”

网文《被“双开”的鲁迅与许广平》(https://zhuanlan.zhihu.com/p/393671406)称:“‘1920年8月,鲁迅应北大校长蔡元培的邀请任北大的讲师(讲师是当时最低的学衔,在助教之下),之所以任的是讲师,倒不是因为他没大学文凭,那时也不看重文凭,而是因为蔡元培规定只有全职的教师才可以当教授,兼职的不行,而鲁迅又不想放弃教育部佥事的三十元大洋的月薪。’”这篇网文所说“讲师是当时最低的学衔,在助教之下”及“蔡元培规定只有全职的教师才可以当教授,兼职的不行”或许都不符合事实。

期刊文章《鲁迅与马裕藻、马衡兄弟交往考》中,轻描淡写地一语提及“1920年8月,鲁迅被聘为北京大学国文系讲师,其聘书就是由马裕藻专门递送的”,并未提及专门推荐鲁迅先生之事。

期刊文章 《鲁迅在北京大学时期的学潮观与爱情观》(王学亮,2011)中提到,是周作人因觉得难以胜任北大新设课程《中国小说史》,遂推荐其兄鲁迅先生授课:“‘1920年秋季开学的时候,鲁迅应聘到北京大学任教。这事的原委,周作人在《知堂回想录》里说:还有一件事,也是发生在一- 九二0年里,北大国文系想添一样小说史,系主任马幼渔便和我商量,我一时也麻胡的答应下来了,心想虽然没有专弄这个问题,因为家里有那一- 部鲁迅所辑的《古小说钩沉》,可以做参考,那么上半最麻烦的问题可以解决了,下半再敷衍着看吧。及至回来以后,再一考虑 觉得不很妥当,便同鲁迅说,不如由他担任了更是适宜。他虽然踌躇,可是终于答应了,我便将此意转告系主任,幼渔也很赞成。查鲁迅日记,在一九二O年八月六日项下,记着“马幼渔来,送大学聘书”,于是这一事也有了着落。’”

《鲁迅与北京大学》(梁柱)的书刊长文,也仅简单地提及“一九二O年八月二日, 北京大学正式聘请鲁迅为小说史科讲师。鲁迅六日日记载‘ 晚马幼渔来送大学聘书’。“

周作人《知堂回想录》中讲述的鲁迅至北大授课的过程,可能是可信的。尽管蔡元培先生早就认识并请鲁迅先生制作过北大校徽,但由蔡元培先生主动邀请并落实之说法,应不成立。 蔡元培先生可能只是批准与配合周作人的推荐及北大国文系主任的请求,办理了有关任职手续。

鲁迅先生去北大兼课之前,与蔡元培先生的关系就很密切。比如,蔡元培先生到北大任职不到一周,鲁迅先生刚从老家回京,就紧急拜访。因此,日后鲁迅先生想到北大任教,未必需要其他人的所谓推荐。自荐足矣!至于周作人推荐鲁迅先生兼课 ,只是小说史暂缺合适教员,请鲁迅先生兼职帮忙。

鲁迅先生去北大任教,主要的推荐者看来只有一人,即其老弟周作人。其他人士只是表示赞同并办手续而已。周作人如果自己不讲,可能就只有不同版本的“佳话”了。蔡元培先生虽然已经熟悉鲁迅先生,但可能不便聘请专任而没有邀约。因为鲁迅先生在教育部的薪酬比北大高薪聘请的洋博士胡适先生还高。鲁迅先生只有国内的中专学历,即使聘请为专职教师,薪酬也不会高于胡适。

《鲁迅年谱长编》以极简的语句“被北京大学聘为讲师”,未提及任何前期过程。

鲁迅为何能在北大当讲师

1918年5月15日,中国文学巨匠鲁迅在《新青年》杂志上发表了他的首篇白话文小说《狂人日记》,标志着新文化运动的进一步发展。那么,鲁迅虽然没有大学学历,究竟是怎样成为北大的教授的呢?

原因之一是民国时期的现代教育刚刚起步,不能以今天的标准来衡量。当时清朝还未废除科举制度,直到1905年才正式废除。此后,新式学校和大学数量都相对较少。举例来说,许多县城里根本没有新式小学,全国的大学也少得可怜。直到1925年,废除科举20年后,中国的国立大学才达到了21所。而北京大学作为最早的国立大学,尽管它在1898年就作为示范设立,但在1900年的庚子事变中被摧毁,直到1902年才重新开办,并于1910年才逐步开设了包括经科、文科、法政科等七个科目,成为名副其实的综合性大学。相较之下,其他大学的发展则更为缓慢。

大学的相关制度也未能迅速建立。直到1912年,民国政府才正式颁布《大学令》,规定大学教员分为教授、助教授和讲师三个等级。而到了1917年,教育部发布的《国立大学职员任用及薪俸规程令》明确指出,大学教师的晋升将参考五个标准:教授的学术成绩、授课时间、所教科目的性质、著作发明及社会声誉等。

1918年5月15日,中国文学巨匠鲁迅在《新青年》杂志上发表了他的首篇白话文小说《狂人日记》,标志着新文化运动的进一步发展。那么,鲁迅虽然没有大学学历,究竟是怎样成为北大的教授的呢?

原因之一是民国时期的现代教育刚刚起步,不能以今天的标准来衡量。当时清朝还未废除科举制度,直到1905年才正式废除。此后,新式学校和大学数量都相对较少。举例来说,许多县城里根本没有新式小学,全国的大学也少得可怜。直到1925年,废除科举20年后,中国的国立大学才达到了21所。而北京大学作为最早的国立大学,尽管它在1898年就作为示范设立,但在1900年的庚子事变中被摧毁,直到1902年才重新开办,并于1910年才逐步开设了包括经科、文科、法政科等七个科目,成为名副其实的综合性大学。相较之下,其他大学的发展则更为缓慢。

大学的相关制度也未能迅速建立。直到1912年,民国政府才正式颁布《大学令》,规定大学教员分为教授、助教授和讲师三个等级。而到了1917年,教育部发布的《国立大学职员任用及薪俸规程令》明确指出,大学教师的晋升将参考五个标准:教授的学术成绩、授课时间、所教科目的性质、著作发明及社会声誉等。

周氏兄弟失和原因新探

原创 张铁荣 中华读书报

本文提要

鲁迅因为中日文化差异的误会,导致失去了他最有文学作为的弟弟,他只能用努力创作来疗好伤痛。他在此期间写了一本只有他自己才懂得的奇书,这就是意外得到的《野草》。在这本散文诗集里,那种撕心裂肺的痛苦像地火和岩浆,那些连珠炮似的华丽语言,那些上天入地的追问和想象,都通过文学语言一股脑儿地迸发出来,使情绪宣泄得淋漓尽致。我们如果细读这本书,特别是以《风筝》《颓败新的颤动》《聪明人和傻子和奴才》《失掉的好地狱》等为代表的一些篇章,就会感觉到那种因“荃不察”而带来的深层次的痛苦,那种来自灵魂深处的挣扎与愤懑,那种情绪激进的文字为何展示得犹如暴风骤雨,进而形成了鲁迅文体中的另一个独特的表达方式。

周氏兄弟的失和,源于一封周作人写给鲁迅的绝交信。

鲁迅一生和许多人通过信,与他的弟弟周作人的往来书信就更多了。其中内容繁多,涉及到各种公事、家事、文事、杂事,叙述细微;从鲁迅离开绍兴到南京、东京、北京等地,时空广阔。兄弟怡怡的感情成分,当然非他人可比。他们兄弟都是文化名人,这些书信如果搜集齐全出版的话,一定是很有意思,当然更是中国文化史上不可多得的重要文献。从《周作人日记》中我们可以统计出来,他们兄弟之间书信往来多达上百封。但正因为是一家人,彼此的书信在他们之间就视为平常,所以不大珍惜,留下来的非常少。现收在《鲁迅全集》中的信仅有18封,但是,这封绝交信留下来了。

1923年7月19日周作人亲自送过来一封信。这封绝交信,使鲁迅产生了无尽的悲凉与愤懑。他的一片冰心,居然连亲如手足的弟弟也“荃不察”。此信全文如下:

鲁迅先生:

我昨日才知道,——但过去的事不必再说了。我不是基督徒,却幸而尚能担受得起,也不想责谁,——大家都是可怜的人间。我以前的蔷薇的梦原来都是虚幻,现在所见的或者才是真的人生。我想订正我的思想,重新入新的生活。以后请不要再到后边院子里来,没有别的话。愿你安心,自重。

七月十八日,作人。

这是一封令鲁迅感到莫名其妙的信,没想到的是由他的弟弟亲自送过来。同住在一个院落里,却用书信来联系成了那时候人和人最远的距离。鲁迅在当天的日记中记载:“后邀欲问之,不至。”居然如此绝情。这究竟是为什么?后来发展到鲁迅回去取东西时,对方竟恶语相向几乎交手。

鲁迅最为失望的就是和他的弟弟周作人的失和,他们两人从“兄弟怡怡”到成为参商,亲情关系转变之快令人心寒齿冷。鲁迅对待周作人,帮助最大、尽力最多,感情最深,但谁能想到后来的兄弟亲情却急转直下,形同路人。细数周氏兄弟的交往史,可以从童年夜话,到南京执手;从异国求学,到走上文坛。鲁迅对其弟的帮助,可谓尽心竭力。早期翻译域外小说和日本文学,《新青年》时期的新诗和散文创作,周作人的成名,处处都包含着其兄鲁迅的心血。正因为如此,才使得他们兄弟成为中国新文坛上最为瞩目的双星。就是举家从绍兴迁居北京,从买房到装修事无巨细,也是鲁迅着力最著。在兄弟前期的交往史上,到处可以找到长兄大爱无疆的事例。突然的反目,而且对自己“荃不察”的竟然是亲兄弟,鲁迅受到的精神打击可谓难以想象,由此产生的失望与绝望,简直痛苦到无以复加的程度。

图片

鲁迅、周作人合影

对于这件事,各类人等都非常关注,后来研究者的说法也很多。统计起出来不外乎有“经济说”“误会说”和“非礼说”等。笔者觉得还应该增加一说,这就是“文化差异说”,关于这一点我将在后面专门细谈。

“经济说”的持论者很多

据俞芳回忆,连鲁迅的母亲也是这样认为,兄弟失和是羽太信子大手大脚花钱,引起鲁迅的不满,经羽太信子挑唆周作人所造成的。许广平后来也从鲁迅那里得到证实,在《鲁迅回忆录》中,许广平这样写道:“他们一有钱又往日本商店去买东西去了,不管是否急需,都买它一大批,食的、用的、玩的,从腌萝卜到玩具,所以很快就花光了。又诉说没有钱用了,又得借债度日。”说鲁迅认为自己借钱乘黄包车从前门进来,敌不过羽太信子用汽车从后门花掉,孩子有病去的都是日本人开的医院(山本医院)。许广平还举例说当时八道湾有一个总管叫徐坤,此人办事大笔从中取利、克扣贪污,鲁迅对其早有怀疑,而羽太信子反而告诉徐坤要注意鲁迅。鲁迅的三弟周建人也认为造成兄弟间的失和,是起源于家庭间的经济纠纷。这方面的论断在研究界占有很大的比重。我以为这只是一个原因,而且是一个很重要的原因,当然这不一定是羽太信子希望达到的。

“误会说”也有一席地位

这方面最早持论者是荊有麟,他在《鲁迅眼中的敌与友》一文中说:鲁迅与周作人有一些共同的朋友,这些人写信给他们兄弟有时信封上只写一个人的名字,因为他们住在一块儿,随便哪一个收信,双方都能够看到。有一次一个日本人来了一封快信,信封上写的是周作人,鲁迅自然知道是谁来的,而此时已是晚上周作人已经睡了。鲁迅担心有急事就拆开信看了,不料信里面内容却是只写给周作人一个人的,并没有任何鲁迅的事情。第二天一早鲁迅将信交给周作人,却没有想到周作人突然板起面孔说“你怎么好干涉我的通信自由呢?”于是两人便大吵起来,导致鲁迅搬家。郁达夫也认为鲁迅兄弟的不睦“完全是两人的误解”。其实这种说法大概太中性,而且也不大靠谱。因为鲁迅与周作人还不至于因为这点儿小事而翻脸。记得周作人曾在《鲁迅的旧日记》(收《饭后随笔》)一文中说:“我查壬寅(1902年)正月笔记,内有一处说检豫才旧日记观之,内记有小姑母忌辰。”周作人自己当时能查看其长兄的日记,鲁迅并不以为意;对方看看他的来信,况且还说不定这信是写给两个人的,他怎么能够翻脸呢?除非他的那封来信内容不可告人,但这在当时几乎不可能。

“非礼说”,是羽太信子对鲁迅的污蔑

所谓“非礼说”,也就是今天我们常说的性骚扰。这种说法似乎更合周作人的那封绝交信原意,因为信中要求鲁迅“以后不要再到后面院子里来”,信中明确指出鲁迅是做了对不起他和他们家的事。鲁迅与周作人的学生章廷谦(川岛)曾经对鲁迅博物馆的工作人员说:“事情的起因可能是,周作人的老婆造谣说鲁迅调戏她。周作人的老婆对我还说过:鲁迅在他们的卧室窗下听窗。这是不可能的事,因为窗下种满了花木。”(见《鲁迅研究动态》1985年第5期)郁达夫说:“周作人的那位日本夫人,甚至说鲁迅对她有失敬之处。”(见郁达夫《回忆鲁迅》)。舒芜在《忆台静农先生》一文中说,台静农曾经对他说起过兄弟失和的起因。“周作人在北京西山养病时,鲁迅替周作人卖一部书稿,稿费收到了,鲁迅很高兴,想着羽太信子也正着急,连夜到后院去通知羽太信子,不料后来羽太信子对周作人说鲁迅连夜进来,意图非礼,周作人居然信了”。(见《新文学史料》1991年第2期)鲁迅在周作人西山养病期间,忙于从各方面筹措医药费,得到钱自然是十分高兴,通知羽太信子也实属正常。至于当时羽太信子在做什么,是正在洗澡还是已经睡下了,兴冲冲的鲁迅并不知道,在告知的时间上对不对,似也无可指责。于是后来就有了看洗澡、非礼、企图调戏等等说法。一些无聊的文人甚至还说什么羽太以前是鲁迅的情人,不一而足。海外甚至有个别人写文章说,鲁迅此前就给羽太写过信,还在他的日记中写上“寄羽太家信”,鲁迅怎么会给周作人老婆写“家信”呢?云云。其实这是没读过《鲁迅日记》,更不理解日本文化所致。鲁迅确实给羽太信子写过信,在日记中记有“寄二弟信、二弟妇信”,这个“二弟妇”当然就是羽太信子,他自己并不忌讳,因为那些都是正常的通信。至于这个“羽太家信”,应该理解为是写给“羽太家”的,也就是寄往日本的羽太家族(羽太父母),懂得日语的人都知道“羽太家”是一个词,而不应该理解为“家信”。有的时候也写上羽太信子的弟弟羽太重九的名字,如果单凭浅薄的主观臆断,将其理解成是写给羽太信子的“家信”,不是不懂装懂的生拉硬套,就是别有用心的主观臆测。

可以用“文化差异说”来解释

所谓“文化误解说”,就是中日文化在这个家庭中发生了认知上的误解。说得通俗一点,就是鲁迅与羽太信子在这个中日结合的家庭中,认知上发生了错位。鲁迅是以日本人的思维方式看羽太信子,而羽太信子则以中国人的思维方式看鲁迅,于是由这个误解产生的矛盾便发生了。如果按上面说的例子来推论:鲁迅得到所筹措的钱或者有非常重要的事,必须马上去告诉羽太信子,而当时的羽太信子有可能正在洗澡,鲁迅就在这个时空中对她说了这个事情。按日本人的生活习惯,这绝没有什么不妥的。因为男女混浴是日本的民间习俗,看洗澡真的算不了什么的,何况是有紧要的事情说了就走,碰巧撞上对方洗澡也没有什么关系。我可以举出两个例子来证明:

郁达夫的成名作小说《沉沦》,就写了留学生偷窥房东的女儿洗浴,被对方看见说了一句话,他就吓得跑掉,后来还为此搬了家,而人家并没有当回事,这就是两种文化的冲突。小说发表出来以后,保守派们暗地里偷着看表面上却谴责批判,一时间郁达夫的压力很大。因此他写信给周作人,请他说几句公道话。郁达夫曾经说过:“不曾在日本住过的人,未必能知这书的真价。对于文艺无真挚态度的人,没有批评这书的价值。”所以他请周作人看看这本书,周作人在日本住过,他了解日本人的生活习惯;周作人还是当时最有名的文学批评家,对文艺有真挚的态度。郁达夫当时给周写了一个明信片,说你给看看,如果认为不行的话,将来我就不写了。后来周作人写了一篇文章,对《沉沦》给予了肯定和正面评价。指出:“作者在这个描写上实在是很成功了。所谓灵肉的冲突原只是说情欲与压迫的对抗,并不含有批判的意思,以为灵优而肉劣;老实说来超凡入圣的思想反于我们凡夫觉得稍远了,难得十分理解,譬如中古诗里的柏拉图的爱,我们如不将他解作性的崇拜,便不免要疑是自欺的饰词。我们要赏鉴这部小说的艺术地写出这个冲突,并不要他指点出那一面的胜利与其寓意。它的价值在于非意识的展览自己,艺术地写出升华的色情,这也就是真挚与普遍的寓意至于所谓猥亵部分,未必损伤文学的价值;即使或者人说太有东方气,但我以为倘在作者觉得非如此不能表现他的气氛,那么当然没有可以反对的地方。”周作人说《沉沦》“是一件艺术的作品”,是“受戒者的文学”。由于有了周作人的评论,郁达夫声名大振,《沉沦》在文坛上也站住了脚。

大家熟知的电视连续剧《阿信》,剧中老年阿信和已是壮年的孙子同浴,孙子在浴池中不是还给她搓背吗?所以,看洗澡对于日本人来说完全是正常的、真的没有什么的。日本的“混堂”至今仍然保留着,这已经成了一种民族风俗。

对此,鲁迅当然是知道的,他并没有在意,因为对方是日本人,他觉得天色已晚说过事情就走了;鲁迅以为羽太信子当然也知道,因为她是日本人。事情还得反过来说,作为日本人的羽太信子,她嫁给了中国人,在北京的大家庭里她是少数,她不得不以中国人的习俗来要求自己,因为鲁迅、周作人的妈妈鲁老太太也在,她要适应这个中国家庭,做好中国人的儿媳妇。所以,时常她会以中国人的思路来看问题。记得许多论者引用过羽太招待“苦雨斋”客人的回忆,说她时常心血来潮,有客人在上菜以后喝酒时,谈话提及天气冷吃饺子如何如何,这本是不可认真席间的随意言说。于是羽太信子立即叫人将菜肴撤下,赏给佣人;改包饺子的记载,结论是这个日本妇人持家太浪费。其实这里面也有一些热情好客的成分在,这应该是中国人的待客之道和大方习惯。另外她也应该知道,在中国,大伯在弟媳妇面前是有很多规矩的,比如弟媳洗澡这样的场合大伯当然要回避。她以为鲁迅是中国人,更是应该知道。于是就成生了认知上的错位和文化反差,两个国家的一家人都从对方的生活文化背景、民族习俗习惯的角度来考虑问题,矛盾和误解就这样发生了错位,各自从对方的认知中理解对方,一件不是问题的问题、不是大事的大事就发生了。后来羽太信子癔病发作,她在歇斯底里中添油加醋一说,事情就严重了。说白了都是癔病惹的祸。文化差异是主因,癔病发作是导火索。

图片

周作人与妻子羽太信子合影,左一为羽太信子,左二为周作人

我以为“非礼说”只是个借口,“文化差异说”才是矛盾的主因,“经济说”仅仅是表面现象,或许是羽太信子真有全面掌控经济权的野心。试想如果羽太想得到全家的经济支配权,她赶走鲁迅虽然减少了有性格的明白人之监督,但在经济上,使得这个大家庭每月的总收入从五百四十块大洋,减少了一半儿以上(据许广平在书里说,鲁迅每月三百大洋、周作人每月二百四十大洋;也有说,他们兄弟加起来是六百大洋。),这样对她的挥霍又有什么好处呢?

周作人对此有不可推卸的责任

当然主要还是周作人糊涂,也就是鲁迅所说的“昏”,大家想想八道湾大院子里住着那么多的人(全家共13口人加上几个佣人总计近20口),还有孩子,鲁迅又是那么忙,就是他打一下猫,母亲鲁瑞都能知道(见《鸭的喜剧》),只要仔细想一想我们都可以揣度出来。再说羽太信子患有歇斯底里病(当然后期更重),周作人对此是早就知道的。据有关回忆说羽太信子一犯病他就“服软”,而鲁迅不是这样,他是有性格的人。事情爆发的前四天,鲁迅已经“改在自室吃饭”了,此时正是羽太信子犯病的时候,几天后病越来越重,终于逼得周作人又一次服了软。平心而论,就是在日常生活中,羽太信子毕竟是日本人,在陈述、表意上会有问题,况且又是在病中,关于这一点周作人早就应该知道,但是就在这次癔病中胡言乱语内容的判断上,他出现了重大失误。许寿裳曾经说:“作人则心地糊涂,轻信妇人之言,不加体察。我虽竭力解释开导,竟无效果。”(许寿裳《亡友鲁迅印象记》)周作人的这次“服软”是以牺牲自己亲哥哥为代价的。

试想如果鲁迅真的有问题的话,他怎么会让这封绝交信能流传到今天?这是文字证据,一般心里有鬼的人,收到后早就把它销毁了。再有,兄弟反目以后鲁迅曾经用过一个笔名叫“宴之敖者”,鲁迅解释说:“宴从宀(家),从日,从女;敖从出,从放;我是被家里的日本女人赶出来的。”其中包含了许多的无奈、痛苦和辛酸。如果鲁迅真有问题的话,他怎么会起这样的一个笔名,怎么还会公开向人解释其中意?以这样的笔名写文章不是自取其辱、更加让人多想吗?

兄弟反目鲁迅搬家以后,鲁老太太数次到鲁迅那里看望,还给鲁迅送过点心,请鲁迅带她去看病,鲁瑞在那一段时间里与大儿子联系甚多,这明显带有一种倾向性。试想如果真的在家庭中发生大儿子非礼的事,妈妈的立场绝对不会是这样的,母亲鲁瑞毕竟是个明白人。需要补充的是鲁迅此时自己看病或者是带母亲看病,去的都是北京的日本诊所“山本医院”,所以关于孩子有病去日本医院是浪费的说法,很难自圆其说。可见,经济说导致兄弟反目并不是主要原因。

图片

1912年夏鲁迅母亲鲁瑞与周作人,周建人夫妇等在绍兴的合影

据周建人后来回忆,鲁迅评价周作人的就是一个“昏”字。作为次子,他长期以来在家事当中,从来就没有动过脑子,又经不住耳边风,唯独这件事他居然就走了心思、轻信了,结果弄得兄弟反目。导致在这个大家庭中,原来的兄弟亲切交流中断,从而形成了心理上的“厚障壁”,气氛上的“风雨如磐”。从“大家都高兴”(《兔和猫》)的和谐大院,转瞬之间变成了女主人“天威莫测”的八道湾。严重失察的周作人对于这种局面的形成,看似理直气壮,又写信又叫喊;实则色厉内荏,他对兄弟失和有着不可推卸的责任。

现实生活中,有很多人看问题都是对别人明白,对自己糊涂。也就是我们常说的:人最难的是战胜自己。周作人能正确评论《沉沦》,却不能准确分析发生在自己家里的,因文化差异所造成的误会。我们知道,文学家常以作品指导读者想象蔷薇色的生活梦;但是在现实生活里,他们中的很多人往往是很弱智的,尤其是像周作人这样养尊处优的文学家。

鲁迅因为中日文化差异的误会,导致失去了他最有文学作为的弟弟,他只能用努力创作来疗好伤痛。他在此期间写了一本只有他自己才懂得的奇书,这就是意外得到的《野草》。在这本散文诗集里,那种撕心裂肺的痛苦像地火和岩浆,那些连珠炮似的华丽语言,那些上天入地的追问和想象,都通过文学语言一股脑儿地迸发出来,使情绪宣泄得淋漓尽致。我们如果细读这本书,特别是以《风筝》《颓败新的颤动》《聪明人和傻子和奴才》《失掉的好地狱》等为代表的一些篇章,就会感觉到那种因“荃不察”而带来的深层次的痛苦,那种来自灵魂深处的挣扎与愤懑,那种情绪激进的文字为何展示得犹如暴风骤雨,进而形成了鲁迅文体中的另一个独特的表达方式。

后来,收在《彷徨》里的小说《兄弟》《伤逝》等,都有明暗隐约表达他兄弟情愫的成分,对此十分敏感的周作人当然会感觉得到。他说这些小说都有歌德的所谓“诗与真实”,读起来可以当作诗和文学看,寻求事实要花一些查考和分别的功夫了。

还有一个材料,是周作人自己在《鲁迅的青年时代》中披露的:鲁迅曾经在周作人病重的时候对他说:“我怕的不是你会得死,乃是将来须得养你妻子的事。”这个意思鲁迅在小说《兄弟》中,通过主人公张沛君的心理活动表现了出来。说明他的私心是不想帮助弟弟照顾妻子,这个私心对于一般人来说当然是十分正常的。但是对于鲁迅来说,却实在是“别有一番滋味在心头”的。据俞芳回忆鲁迅母亲曾经对她说过:“这样要好的兄弟都忽然不和,弄得不能在一幢房子住下去,这真出于我的意料之外。我想来想去,也想不出个道理来。我只记得你们大先生对二太太(信子)当家,是有意见的。”一个人对另外一个人有意见,对方能够不知道吗?据许寿裳回忆说,羽太信子也很“讨厌她这位大伯哥”。这样两个互相讨厌的人,怎么会产生庸俗之人想象的事情呢?

对于这些小说的解读,周作人自成一家,他毕竟是鲁迅的弟弟,那种失落和反省多少年以后他才真正感觉到。在解读《伤逝》的时候,他说这不是普通的恋爱小说,“乃是假借了男女的死亡来哀悼兄弟恩情的断绝的,我这样说,或者世人都要以我为妄吧,但是我有我的感受”,“对于鲁迅写作这些小说的动机,却是能够懂得”。一种难以言说的苦闷和悲哀、自悔和失落,只有他一个人知道。正可谓:“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”等到他真正明白过来的时候,一切都已经太晚了。

(作者为南开大学文学院教授)

20世纪也可能是中国文人自杀最多的一个世纪。

1926年,以小说《孤雁》《神游病者》闻名海上文坛的作家王以仁跳船而死:

1927年端午节前两天,大学者王国维投昆明湖;

1929年,曾作为茅盾小说原型的青年作家顾仲起跳黄浦江;

1933年,被鲁迅称为“中国的济慈”的诗人朱湘跳船;

文学评论家陈笑雨投永定河;作家李广田溺池;鸳鸯蝴蝶派的耆宿周瘦鹃投井;

北大诗人戈麦投水:重庆诗人胡佳文投海。

古人云:“仁者乐山,智者乐水。”看来,文人连自杀都爱投入水的怀抱。

“文革”期间是文人自杀的一个高峰,有新月派诗人陈梦家,

《红岩》的作者罗广斌,散文家杨朔,翻译家傅雷,史学家翦伯赞和吴晗,

杂文家邓拓,诗人闻捷。剧作家田汉,小说家赵树理、孔厥、陈翔鹤、彭柏山,

文艺理论家以群,美学家吕荧,文艺评论家邵荃麟、侯金镜、陶然,

著名报人范长江投井自杀,储安平(失踪)……至于老舍的自杀就更不用说了,

这真是中国文人的一次重创。“文革”之后,中国文人的自杀也并未中断:顾城、徐迟,作家三毛,文学研究者胡河清,

文艺批评家吴方,哲学家宋祖良等也相继选择了这条不归路。国内的文人如此,国外的文人也不遑多让,

只是在数量上不及中国这么“壮观”罢了。国外20世纪前后自杀的文人,

中国人较熟悉的有:杰克·伦敦、海明威、茨威格、芥川龙之介、川端康成、三岛由纪夫、叶赛宇、马雅可夫斯基等人。

1893年,短篇小说之王莫泊桑用裁纸刀割开了喉咙

1905年,中国的近代作家陈天华于12月8日蹈海自杀

1914年,奥地利诗人乔治·特拉克尔曾因要开枪自杀被送进精神病院,而后服药过量自杀

1916年,美国作家杰克·伦敦病债交迫精神空虚,在自已的卧室注入过量的吗啡自杀,年仅40岁

1923年,日本著名作家有岛武郎在轻井泽管别庄与波多野秋子一同自缢

1925年,俄国诗人叶塞宁于因精神抑郁在一家旅馆自杀

1926年,王以仁跳船落水自杀

1927年,诗人兼学者王国维投湖自杀

1927年,俄国诗人叶塞宁的情人、现代舞之母邓肯于叶塞宁死后,在汽车上用围巾勒死

1930年,前苏联诗人马雅可夫斯基4月14日开枪自杀,并留下《致大家》遗书

1932年,美国诗人哈特·克莱恩跳海自杀

1933年,朱湘于12月5日在南京采石矶投水自杀

1933年,美国女诗人莎拉·蒂斯代尔自溺在纽约寓所的浴缸里

1937年,拉丁美洲短篇小说家基罗加自杀

1937年,匈牙利诗人尤若夫·阿蒂拉在12月3日卧轨自杀,年仅32岁

1938年,意大利女诗人安东尼亚·波齐自杀

1941年,前苏联女诗人玛·茨维塔郁娃回国后不久,在偏远的小镇叶拉步加自杀身亡

1941年,前苏联女诗人勃洛克不堪忍受黑暗的世界自杀

1941年,饱受精神分裂折磨的英国女作家弗吉尼娅·伍尔夫在3月28日投入马斯河自杀

1942年,奥地利作家斯蒂芬·茨威格在寓所与自已的妻子一起服毒自杀,时年61岁

1950年,意大利作家塞何立·帕维泽

1956年,前苏联作家法捷耶夫于5月13日自杀

1961年,美国作家海明威,由于多种病症和精神的困扰,在海边把双筒猎枪放进嘴里,扣动了扳机自杀

1963年,美国自由派女诗人西尔维亚·普拉斯,经过艰难的四次自杀,最后一次拧开煤气在厨房自杀

1965年,南非女诗人英格立德·乔科自杀

1965年,美国诗人伦德尔·嘉雷尔撞车自杀

1966年,中国的现代作家老舍投太明湖自杀

1966年,傅雷和他的夫人朱梅馥在上海寓所双双自缢

1966年,新月派诗人陈梦家不堪文革9月3日自杀

1967年,智利女诗人维沃莱塔·帕拉自杀

1968年,鸳鸯蝴蝶派的耆宿周瘦鹃投井自杀

1968年,著名作家杨朔,文化大革命中不堪迫害,服安眠药自杀

1968年,诗人远千里于6月22日用刀片割颈动脉而死

1970年,日本作家三岛由纪夫在日本自卫队总监室剖腹自杀

1971年,著名诗人闻捷不堪与戴厚英的“跨阶级恋爱”用煤气自杀

1972年,日本小说家芥川龙之介由于生活与理想的极度矛盾,精神苦闷,服安眠药自杀,时年,35岁

1974年,美国自由派女,维亚·普拉斯的好友诗人安·塞克斯顿在她的汽车间里吸一氧化碳轻生

1972年,日本作家川端康成极力反对自杀,含煤气管自杀

1991年,台湾作家三毛在台北自己寓所的卫生间里,用丝袜上吊自杀

1972年,美国现代自由派诗人约翰·伯利曼在明尼苏大学自桥上跳下自杀

1987年,3月3日女诗人蝌蚪用一把精致而锋利的手术刀割断了大腿上的静脉自杀,年仅33岁

1989年,3月26日诗人海子在山海关卧轨自杀

1990年,诗人方向服毒自杀,死后葬于千岛湖畔

1991年,戈麦在圆明园附近投水自杀

1994年,顾城用斧头砍伤妻子谢烨(后不治而亡),继而在一棵树上吊颈而死

1996年,著名诗人、报告文学家徐迟从六楼病房阳台上跳楼自杀,时年82岁

2004年,华裔女作家张纯如用手枪在美国加州洛斯盖多自杀于汽车内,年仅36岁

2005年,文坛明日之星美国作家崔斯坦·伊格夫5月17日在家乡宾州的兰卡斯特自杀,年仅33岁

2006年,日本女作家鹭泽萌前在其独居的家中自杀身亡,年仅35岁

2024 年,台湾女作家琼瑶在家中自杀身亡

发表评论

请登录